1899 CHACHACHA Blog

文豪・夏目漱石が愛した玉露| 1899 CHACHACHA BLOG

2021/01/09 一服のお茶のような話 天心庵守のひとりごと

明治の文豪・夏目漱石がこよなくお茶を愛していたのをみなさんはご存知でしょうか。

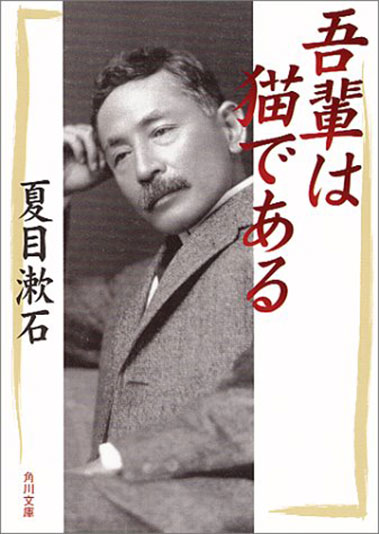

漱石といえば「こころ」「坊ちゃん」「我輩は猫である」など数々の名作を生み出した作家ですが、みなさんも学生時代に一度は読む機会があったのではと思います。

(抜粋:角川文庫発行 夏目漱石著「我輩は猫である」表紙より)

(抜粋:角川文庫発行 夏目漱石著「我輩は猫である」表紙より)

手入れの行き届いた髭が端正なお顔によく似合っていて、さすが文豪だ!とその威厳さに恐れ入るのですが、実のところ普段の容姿は、かなり気難しく神経質きわまりなさそう。

漱石がお茶をこよなく愛して嗜んだのも、ただ喉の乾きを潤すだけでなく、そんな漱石の心を鎮めるための小休止のひとときとして茶を慈しんだのではと想像しています。

今回は、名作のなかで美しくも官能的に描かれた漱石のお茶の味わいに触れてみたいと思います。

夏目漱石が「草枕」で描く玉露の味わい

ここ数年、私は元旦の朝には家族の幸せと無病息災を願い、自己流ですが一服の薄茶をたて新たな年を静かに祝うことにしています。

新しい年が明けても相変わらず、不確かで混沌とした生活を過ごさねばならないようですが、いち早く平穏無事な生活に戻すための一時休止の時間と前向きに捉え、茶の一服を静かに心豊かに深く味わいたいと思うようになったからです。

それというのも、年末に夏目漱石の「草枕」の本を読み返す機会があり、書のなかに茶を嗜む情景が描かれていたのです。そこには、漱石の繊細でときに辛辣だけれども官能的な言葉の世界があり、改めて魅了されてしまいました。

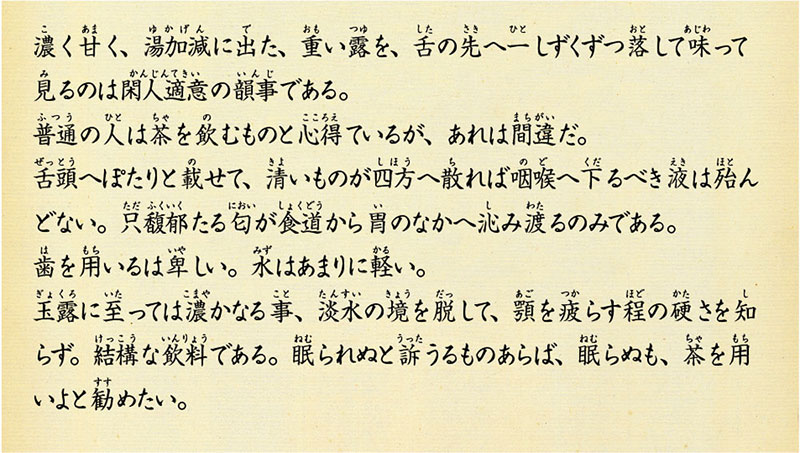

お茶好きな漱石の著書には、茶を飲むシーンが多いと言われていますがとくに「草枕」にある玉露を味わう下の一節は、読み下ろすだけでからだ中じわ〜と玉露の甘みに覆われてしまうほどとても繊細で美しい描写だと私は思います。

(夏目漱石著「草枕」より抜粋・引用)

お茶をごくごく飲んでしまえばそれまでなのですが、茶というのは飲むのでなく口のなかで”転がす”という感じのようです。であれば、お湯の温度は沸騰していたら口のなかは大やけどしてしまいます。 ましてや玉露となれば淹れる湯の加減をみなければなりません。ゆっくり、ゆっくりと茶葉がひらくのを匂いで嗅ぎわけながら、淡水に茶葉の甘味と香りがひき渡されたのを見届けて、湯呑にそそぐ。

それも決してなみなみと注いではだめ。 最後の一滴の”雫”まで湯呑に落としてから芳醇な甘みを舌全体に行き渡らせる、と漱石はいうのです。 芳しい香りが口から鼻へと抜けてから、茶の雫を”食道から胃へと沁み渡らせる”。

なんとも風情があるのでしょう。乾いた心が潤う描写に心酔してしまいます。

せっかちな江戸っ子のように、屋台で稲荷すしをパックとしたあとは、ふーふーしながらお茶をすするのとは大違いですもの。(当時のおはなし)

漱石曰く、流し込むのではなく、”沁み渡す”。となれば、なおさら心を落ち着かせ感性をいつもより研ぎ澄まして静かに味わうことに集中しなければなりません。

そこから茶の楽しみというのが生まれてくるのかもしれないですね。

ここまでお読みいただいているみなさん、あ〜まどろっこしい!なんてご立腹されないでくださいませ。

漱石は、そのくらい茶というものは慈しんで嗜めば、辛苦の心とて開放されるものですよと教えてくれていると私は思いたいのです。 漱石の人生後半は、極度の神経症がたたり重い胃潰瘍を患うほどになったそうですが、茶を淹れることで世俗の煩わしさから離れて心を整えていたようです。それくらい人並み外れた鋭い感性だったからこそ、多くの名作が次々と生み出されていったのでしょう。

人びとの辛苦の想いは、いつの世になってもなくならないようです。

誰もが想像だにしなかった今の生活にも、目に見えぬものへの恐れや不安と苛立ちが募り、混沌とした時間が続いています。少なからず、日々、心の乱れがあるのではないでしょうか。そんなときは、ぜひ自発的に静かなときを一瞬でもつかまえていただきたいのです。

そして心身を労わるように、芳しいお茶の匂いに触れてみてはいかがでしょうか。

漱石は、淹れた玉露をゆるやかに味わうそのさまを”閑人適意の韻事”(かんじんてきいのいんじ)だといいました。世間から離れて思いのままに風流なくらしをして愉しんでいるというのですが、現実にそのような生活をもてないとしても、そうした心もちを忘れずにいたいものですね。

1899で味わう茶の愉しみ。

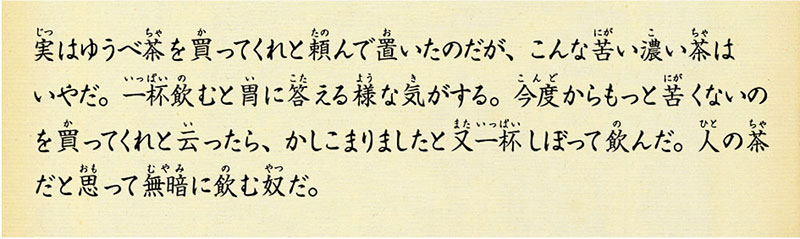

ちなみに、漱石が描くお茶は薄茶のことが多く、苦くて濃いお茶は好んでいないことは「坊ちゃん」の一文にあらわれています。

胃弱だったこともあったと思いますが。

(夏目漱石著「坊ちゃん」より抜粋引用)

お茶にご興味のある読者のみなさんにとっては釈迦に説法な話でご容赦いただきたいのですが、日本での茶の発祥について少し触れておきます。

わが国が戦乱の世にあったとき、禅師・栄西(ようさい)がその困難なときをなんとかおだやかで平和にしたいと願い、宋の国から禅の教えとともに茶の種や道具を持ち帰ってきたのが始まりだそうです。

それから800年余りの時を経た今も、茶と禅の密接なかかわりは、心の平穏を保ち心をととのえる一つの作法として脈々と我々に受け継がれているわけです。

堅苦しい形式にこだわらなくても、漱石の描いた日常のお茶の情景のように普段づかいでいいと思っています。茶の味わいを心とからだで奥深く自由に愉しむのが一番だと。

1899では一服の茶を丁寧にお淹れしています。

それは、ご来店くださったお客さまに心ゆくまでお寛ぎいただきたいという思いと、この機会をとおして私たちがご来店くださったお客さまとの一期一会を分かち合い、分け隔てない稀有な出会いに心から感謝したいという表れでもあります。

思うに、この姿勢は1899にも100数余年の時を経て面々と受け継がれてきた客人へのおもてなしが根強く受け継がれているからなのだと思います。

正という字は、一に止まる。 1899 令和三年への思い。

一月の二十四節気は睦月(むつき)です。

この月には家族や親戚が集まり睦(むつ)みあう、互いに親しみあい仲良くするという説が有力なそうですですが、今年は家族の集まりもままならなかったのではないでしょうか。

けれども、この困難なときにもじきに終わりがくるはずです。そのためにも正しき行動で真摯に人生を歩み続けていくことが今は一番大切なのだと思います。

焦る気持ちを鎮めながらゆるやかな時間をこさえて、漱石の茶の世界に浸りながら美味しい一服を味わってみませんか。

「正」という字は、「一」度「止」まると書きます。

禅を説く正しき道は一時止まることで導かれる・・・というそうです。

そう、止まるということは心を静めて自分を見つめるということなのですね。

そんな折にお茶があるなんて、なんとも風情のある巡りあわせですね。

年が明けると何故か睦月はすぐに終わってしまうように毎年のように感じています。

七草の日が過ぎて、あっという間に二月如月(きさらぎ)の暦になります。

寒さが厳しくなるので、衣を重ねて着る月=衣更着(きさらぎ)というらしいのです。1899のある都心でも近所を散策すれば、健気に膨らんだ若い芽を見つけることができます。

そう、暑さ寒さも彼岸まで。

冬ごもりが早く溶けて、うららかな春の日差しをみなさんと共に愉しみたいものです。

今年も引き続き1899 CHACHACHAブログをお楽しみください。

ご自愛を。

****************

ー 松栄亭について

1899御茶ノ水店から徒歩5分ほどのところに、美食家でもあった漱石が好んで食べたという”洋風かき揚げ”で有名な洋食店「松栄亭」があります。この店は、作家・池波正太郎が贔屓にしていた創業114年にもなる老舗です。1899御茶ノ水店の周辺は、前回のブログでもご紹介したように文化度の高いお店が多くあります。当店にいらしたら江戸の散策も楽しむことができます。